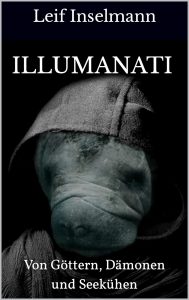

Kindle Direct Publishing (KDP)

04.04.2017 (1. Auflage)

11.06.2022 (2. Auflage)

267 Seiten

ISBN-10: 1520991967

ISBN-13: 978-1520991962

Taschenbuch: 10,00 € (Amazon)

Kindle e-book: 3,99 € (Amazon)

Die 2., überarbeitete Auflage ist ab sofort verfügbar – erhältlich als Taschenbuch und Kindle-e-book nur bei Amazon.

„Bei Heimsuchungen aller Art ist es zunächst einmal am wichtigsten, so viel wie möglich über den Plagegeist zu erfahren. Sagen Sie, was macht Ihr Dämon denn so?“

„Nun ja.“ Herr Kramer zögerte kurz peinlich berührt. „Die meiste Zeit sitzt er auf dem Sofa und guckt Sport.“

Seekühe regieren im Geheimen die Welt.

Ein Dämon nistet sich als unliebsamer Mitbewohner ein.

Das Attentat auf Hitler stellt einen Zeitreisenden vor unerwartete Probleme.

Ganz abgesehen von der Bürokratie des Himmels, die den Engeln zunehmend über den Kopf wächst …

Dreizehn satirische Geschichten geleiten den Leser durch die Absurditäten menschlicher Vorstellungskraft, von den absonderlichen Hobbys der Götter bis hin zum etwas anderen Exorzismus. Die Verletzung religiöser Gefühle wird billigend in Kauf genommen.

Die Geschichten in Illumanati decken in breites Spektrum ab – von bloßer Comedy über skurrile Parodien bis zu solchen Texten, die manch ein Leser als geschmacklos deklarieren könnte. Gläubigen Menschen sei das Buch nur bei einem gepflegten Maß an Selbstironie empfohlen – ist doch neben Verschwörungstheorien vor allem die Religion immer wieder Objekt der Satire. Kleinster gemeinsamer Nenner bleibt die Kombination von Phantastik mit komischen bis grotesken Elementen – nicht alle Geschichte dürften zum Lachen reizen, doch ein kurioser Einfall steckt hinter einer jeden.

Inhalt:

Der Dämon auf dem Sofa

Illumanati

Himmlische Verhältnisse

Gottesaustreibung

Zwei Propheten und ein Götze

Bervenis Moralproblem

Eine (rechtsesoterische) Dystopie

Schieß den Star!

Annapurna

Amoklauf in der 10d

Spuk auf Nourham Castle

Apologie eines Sadisten

Versammlung im Jahre 1897

Unterschiede der 2. gegenüber der 1. Auflage:

- 5 zusätzliche Geschichten

- fast 100 Seiten mehr Umfang

- zusätzliche/überarbeitete Szenen in Himmlische Verhältnisse und Eine (rechtsesoterische) Dystopie

- Korrektur von orthographischen und inhaltlichen Fehlern & Unschönheiten

Rezensionen

Tobias Möser (Netzwerk für Kryptozoologie): Das Medium der Woche: Illumanati

Frank W. Werneburg (Fantasyguide)

Eisenacher Rezi-Center

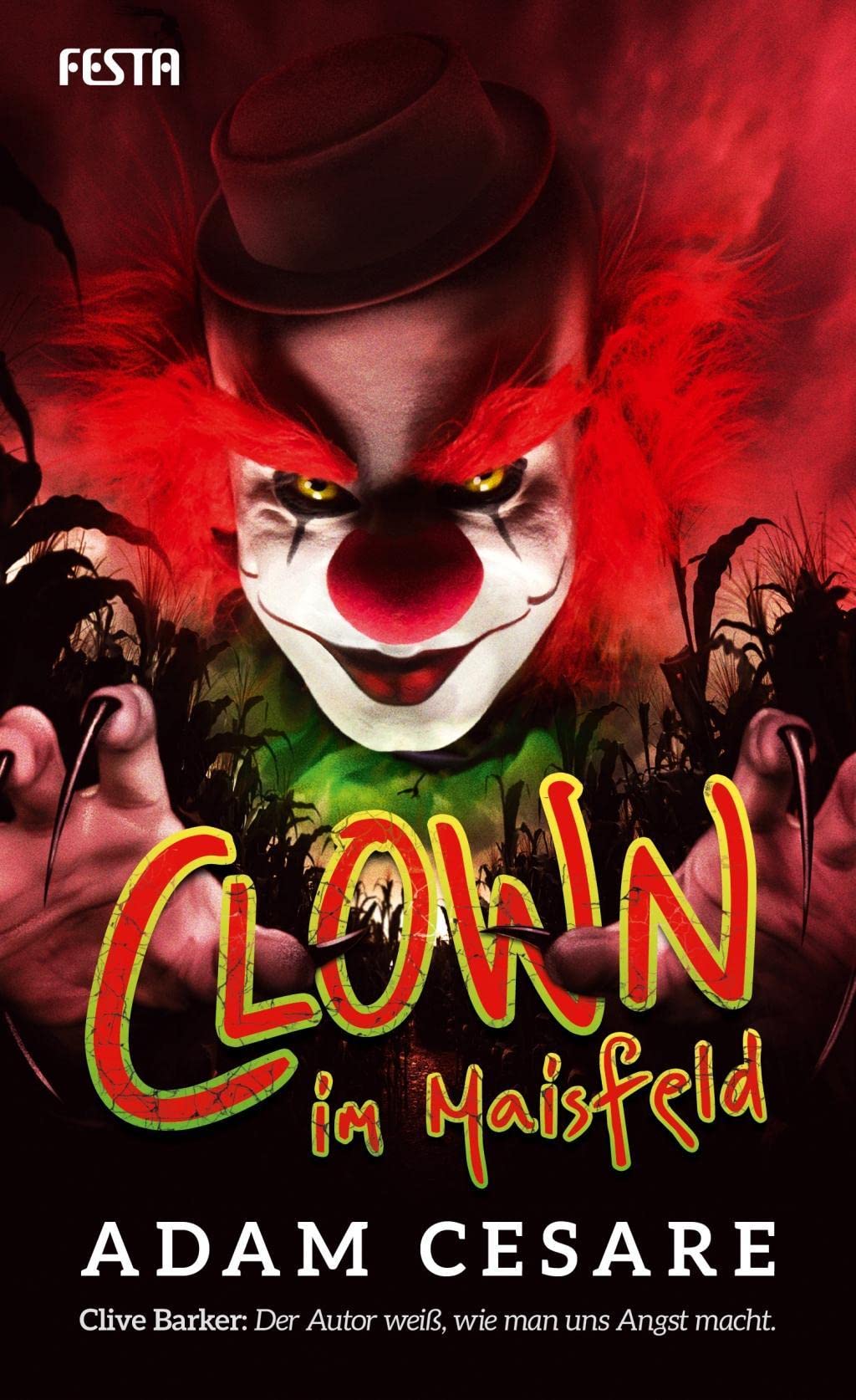

Gibt es nicht schon genug Bücher über Horror-Clowns? Mindestens eines hat noch gefehlt, beweist das jüngst im Festa-Verlag erschienene „Clown im Maisfeld“ von Adam Cesare.

Gibt es nicht schon genug Bücher über Horror-Clowns? Mindestens eines hat noch gefehlt, beweist das jüngst im Festa-Verlag erschienene „Clown im Maisfeld“ von Adam Cesare.