Brachte der zweite Weltkrieg nicht auch ohne Dämonen schon genug Schrecken? Graham Masterton war glücklicherweise anderer Meinung – so entstand „Der Höllenpanzer“ (engl. „The Devils of D-Day“), jüngst erschienen als achter Band von Festas Pulp-Legends-Reihe.

Brachte der zweite Weltkrieg nicht auch ohne Dämonen schon genug Schrecken? Graham Masterton war glücklicherweise anderer Meinung – so entstand „Der Höllenpanzer“ (engl. „The Devils of D-Day“), jüngst erschienen als achter Band von Festas Pulp-Legends-Reihe.

1944: Die Alliierten landen in der Normandie. Eine geheimnisvolle Division von 13 schwarzen Panzern durchbricht die feindlichen Linien und vernichtet die deutschen Truppen ohne Widerstand. Danach verschwinden sie wieder spurlos – nur eines der unbezwingbaren Fahrzeuge bleibt zurück und wird noch vor Ort zugeschweißt. Noch 35 Jahre später, als der amerikanische Landvermesser Dan McCook die Gegend besucht, fürchten die Einheimischen den Fluch des eingewachsenen Panzers, der seit Jahrzehnten Leid und Elend über die Dörfer bringt. Doch McCook beschließt, dem ein Ende zu machen und den Panzer zu öffnen – womit er dämonische Mächte befreit …

„Der Höllenpanzer“ ist mit knapp 270 Seiten, groß beschrieben, eher eine Novelle als ein Roman, schnell und flüssig durchgelesen. Eigentlich ist der Originaltitel passender, denn keinesfalls geht es nur um diesen einen höllischen Panzer: Der fungiert vielmehr als rätselhafter Aufhänger für einen deutlich weiter reichenden Abstieg in okkulte Abgründe der Vergangenheit. Masterton gelingt es hervorragend, die Ereignisse der Zeitgeschichte mit historischer Dämonologie zu verbinden und beides hervorragend atmosphärisch zu inszenieren, ohne dass die Verbindung unpassend oder lächerlich wird. Die verfluchten Panzer des Krieges wirken nicht etwa trashig, sondern – gerade durch die indirekte und zu Anfang sehr geheimnisvolle Darstellung – allzu authentisch und bedrohlich. Das Erzähltempo ist schnell – keine unnötigen Längen gibt es in der Gegenwartshandlung und die historischen Rückblicke werden gerade durch ihre Knappheit umso wirkungsvoller.

„Der Höllenpanzer“ ist letztendlich zwar kein langes Vergnügen, aber doch eine Perle innovativer Schauerliteratur, meiner Meinung nach einer der besten Teile der „Pulp Legends“.

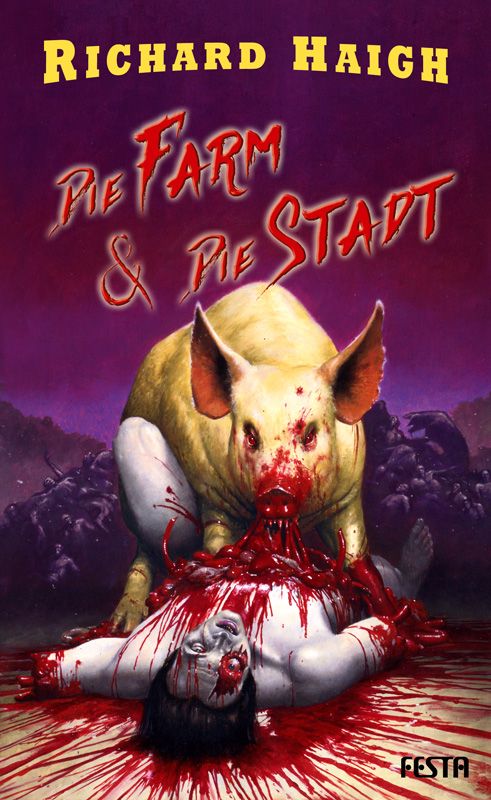

Die Farm & Die Stadt

Die Tierwelt schlägt zurück – immer wieder ein gerne gesehenes Thema, so auch in der „Schweine-Saga“ von Richard Haigh, deren beide Teile „Die Farm“ und „Die Stadt“ nun in einem Band der Pulp-Legends-Reihe des Festa-Verlags vorliegen.

Die Tierwelt schlägt zurück – immer wieder ein gerne gesehenes Thema, so auch in der „Schweine-Saga“ von Richard Haigh, deren beide Teile „Die Farm“ und „Die Stadt“ nun in einem Band der Pulp-Legends-Reihe des Festa-Verlags vorliegen.

Der ehemalige Arzt Paul Thompson hatte sich eigentlich ein beschauliches Leben als Landwirt vorgestellt, als er Hobb’s Farm aufkaufte. Die Aussichten – rosig, hat er doch sein Geld in die Buckland Whites gesetzt, eine neue, größere und intelligentere Schweinerasse, die beträchtlichen Gewinn verspricht. Doch dann die Katastrophe – auf einer Landstraße kommt es zu einem großen Verkehrsunfall, bei dem große Mengen giftiger Chemikalien ins Grundwasser gelangen. Thompson, seine Familie und Bekannte, die auf der Farm inmitten so vieler Tiere leben, ahnen nichts Böses. Dann aber beginnen alle Tiere sich zunehmend aggressiv zu verhalten und schon bald muss ein jeder um sein Leben fürchten.

Einige Zeit später findet in London eine große Landwirtschaftsmesse statt. Und auch hier sind die berüchtigten Buckland Whites zu Gast …

Das Cover des Buches verspricht einen ziemlich blutigen Trash-Roman. Die Wahrheit aber sieht anders aus: Der Sprachstil der beiden auf 500 Seiten vereinten Romane ist zwar überwiegend klar und schmucklos, doch keinesfalls primitiv, wird man doch immer wieder durch allzu passende Formulierungen überrascht. Und schließlich sind die beiden Bücher auch nicht wirklich bloße Splatter-Geschichten, sondern vielmehr Thriller – ein größerer Teil als dem Gemetzel gilt der langsamen Vorbereitung, die Spannung gewinnt nicht trotz, sondern eben weil man den Ausgang bereits erwartet. Dafür lässt sich Haigh genüsslich Zeit – geradezu brillant etwa die Anfangsszene, in der im schnellen Wechsel die Perspektiven der diversen Verkehrsteilnehmer geschildert werden, die sich schließlich zum gemeinsamen Unfall verdichten. Und auch als dann endlich auf dem Bauernhof die Situation eskaliert, sind die sich steigernden Attacken der Tiere doch erschreckend unspektakulär, wenngleich allzu wirkungsvoll. Im ersten Band stehen gar nicht einmal nur die Schweine im Mittelpunkt, werden sie doch unterstützt durch einen ganzen Bauernhof durchgedrehter Tiere. Das Setting mag nicht allzu innovativ scheinen, eben die sich zunehmend abzeichnende Dezimierung und Belagerung der Hofbewohner durch ihr Nutzvieh, doch wird die Geschichte gerade auch in Hinblick auf den menschlichen Schrecken mit bedrückender Intensität vermittelt, dass man sich allzu gut in deren Leidenswege einfühlen kann. „Die Stadt“ baut dann dramaturgisch etwas ab gegenüber dem ersten Teil, doch auch hier gewinnt die Geschichte gerade durch die Vielzahl der individuellen Perspektiven an Wirkung. Das zu erwartende Blutbad kommt erst spät, und auch dann stehen doch die menschlichen Perspektiven im Mittelpunkt.

Der dritte Teil einer solchen „Schweine-Trilogie“ wird im Epilog von „Die Stadt“ zwar angekündigt, ist jedoch leider nie veröffentlicht worden – man hätte gespannt sein können. Immerhin haben wir jedoch Schwein gehabt, dass zumindest die ersten beiden Bände mehr als dreißig Jahre nach ihrem Erscheinen wiederentdeckt und nun erstmals in Deutsche übersetzt wurden. Alles in allem sind „Die Farm“ und „Die Stadt“ zusammen ein ziemlich kurzweiliges Vergnügen, schnell und flüssig weggelesen, aber durchaus unterhaltsam. Die Stärke beider Tierthriller liegt tatsächlich mehr in den psychologischen Komponenten – ein intelligent inszeniertes Zusammenspiel etlicher individueller Protagonisten, die allesamt ihr Fett wegbekommen. Nämlich durch menschenfressende Schweine, um es zu präzisieren.

Der Geist im Palast (Die Chroniken von Tilmun – Gilgamesch 2)

Der zweite Teil der Gilgamesch-Saga.

Der zweite Teil der Gilgamesch-Saga.

Twilight-Line Medien, 9. März 2020

96 Seiten

Taschenbuch: 6,99 €

Hardcover: 15,99 € (nur beim Verlag erhältlich)

e-book: 2,99 €

Gilgamesch, nach dem Mord an seinem Bruder Herrscher über die mächtige Stadt Uruk, Untertan des Herrschers von Kisch, wird von innerer Unruhe getrieben. Geplagt von Ängsten und Albträumen, herrscht er mit grausamer Hand. Nach dem Besuch zweier Gesandter von Kisch, die eine demütigende Forderung stellen, schmiedet dieser einen gewagten Plan, um aufzubegehren, sich loszusagen und seinen Gegner niederzuwerfen. Doch wird dies dem Willen der Götter gerecht?

Währenddessen arbeiten die Götter in einem Labor an einer neuen Generation von Soldaten, gezüchtet aus primitiven Wilden, dem Menschen nahestehend. Doch lässt sich das Wilde nicht kontrollieren und so gelingt einem dieser Wesen die Flucht. Sein Name: Enkidu.

Geschichten vom Ursprung des Lebens

Richard Dawkins ist zweifellos einer der führenden Evolutionsbiologen (und Intellektuellen überhaupt) unserer Zeit: In Werken wie „Das egoistische Gen“ und „Der erweiterte Phänotyp“ prägte er neue Sichtweisen auf die Evolution, in seinem Klassiker „Der Gotteswahn“ führte er einen Rundumschlag gegen die Religion und ihre unwissenschaftlichen Behauptungen. Das über 900 Seiten starke Monumentalwerk „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ (engl. „The Ancestor’s Tale“) ist literarisch vielleicht sein faszinierendstes Werk. Es erzählt die Geschichte der Evolution – rückwärts. Und das hat seinen Sinn.

Richard Dawkins ist zweifellos einer der führenden Evolutionsbiologen (und Intellektuellen überhaupt) unserer Zeit: In Werken wie „Das egoistische Gen“ und „Der erweiterte Phänotyp“ prägte er neue Sichtweisen auf die Evolution, in seinem Klassiker „Der Gotteswahn“ führte er einen Rundumschlag gegen die Religion und ihre unwissenschaftlichen Behauptungen. Das über 900 Seiten starke Monumentalwerk „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ (engl. „The Ancestor’s Tale“) ist literarisch vielleicht sein faszinierendstes Werk. Es erzählt die Geschichte der Evolution – rückwärts. Und das hat seinen Sinn.

Seit der Zeit Darwins war die Evolutionstheorie immer Gift für alle Weltbilder, die den Menschen ins Zentrum der Welt stellten – was freilich viele Angehörige dieser Art nicht davon abhielt, sie trotzdem dahingehend fehlzuinterpretieren. Zu oft wird die Evolution dargestellt als ein vorherbestimmter Plan, als Prozess der ständigen Höherentwicklung mit konkretem Ziel, das zufällig nichts anderes ist als die Spezies der Individuen, die sich genau das ausdenken. Und überhaupt – sind nicht die Wirbeltiere überrepräsentiert in all jenen Darstellungen der Evolution, die die Naturgeschichte inszenieren als sukzessive Abfolge von Fischen, Amphibien, Reptilien, Säugetieren?

Dawkins geht hier einen anderen Weg. Das Buch ist – zumindest metaphorisch – angelehnt an die berühmte englische Geschichtensammlung der Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. So wie dort eine Pilgerfahrt nach Canterbury beschrieben wird, der sich immer mehr Pilger anschließen, die allesamt ihre Geschichten erzählen, so nimmt Dawkins den Leser mit auf eine Pilgerfahrt der Lebewesen – aller Lebewesen – hin zum Anfang des Lebens. Trotz des innovativen Szenarios bleibt es natürlich ein Sachbuch – zwar bis zum Rand voll mit Informationen, doch meistens durchaus flüssig zu lesen in seinen kurzen Abschnitten mit stets anschaulichen Aufhängern. Wir beginnen bei unserem eigenen Startpunkt, dem Menschen, wobei sich dann Stück für Stück an den Wegkreuzungen des Stammbaumes all die anderen Wesen dem Zug anschließen: Erst die Schimpansen und anderen Menschenaffen, gefolgt von den Gibbons, den restlichen Primaten und dann Lemuren, den Nagetieren und den übrigen Säugetieren, dann nach den sehr früh abgespaltenen Gruppen der Beutel- und Kloakentiere die Reptilien (die Vögel im Schlepptau), die Amphibien, Quastenflosser, Lungenfische und dann die übrigen Fische, mit dem kleinen Lanzettfischchen die Wirbeltiere schließlich alle hinter sich wissend, dann die Seescheiden und nach und nach die Tierstämme der Wirbellosen – darunter der gigantische der Gliederfüßer mit ihren unzähligen Insekten – hin zu den Schwämmen, gefolgt von den Pilzen, Pflanzen, den verschiedenen Gruppen der sogenannten Protozoen bis schließlich zu den längst nicht mehr vielzelligen, nun auch nicht länger eukaryontischen Archaeen und Bakterien. Im Zuge der Begegnungen – wenn also ein ganzer Ast des Stammbaumes sich dem Pilgerzug anschließt – tauchen einzelne Arten auf, die ihre „Geschichten erzählen“, anhand derer nämlich verschiedene Aspekte der Evolution und sonstigen Biologie verdeutlicht werden. So erzählt der Salamander etwas über die gerne einmal problematische Unterscheidung von Arten, der Axolotl über die Metamorphose, der Strauß als Repräsentant der Laufvögel über die geographischen Dimensionen der Evolution und ausgerechnet die Heuschrecke über die kontroverse Frage der Rassen und was diese eigentlich bedeuten.

So glückt ausnahmsweise das schwierige Unterfangen, Evolutionsgeschichte nicht als Fossiliengeschichte zu schreiben: Natürlich bleiben auch die prähistorischen Vertreter der Tierwelt von großer Bedeutung für die Rekonstruktion des Stammbaumes – hier aber sind es die Lebenden, die die Geschichten erzählen und endgültig den Irrglauben ausräumen, Evolutionsforschung sei nur ein Ordnen prähistorischer Fossilien. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der letzten Zeit zählen etwa die Ergebnisse molekulargenetischer Untersuchungen, die nach der Frequenz von Mutationen im Genom, dem „genetischen Totenbuch“ bei Dawkins, beeindruckend präzise den Verwandtschaftsgrad zweier lebender Spezies bestimmen können und damit schon manch sicher geglaubte Verwandtschaft revidiert haben. Natürlich spiegelt das Buch damit auch nur den wissenschaftlichen Stand der Zeit (d.h. 2004) wieder, von dem manche Details seitdem revidiert wurden – so etwa die Evolution der Laufvögel, die sich dank ebenjenen molekulargenetischen Untersuchungen heute etwas anders darstellt als von Dawkins geschrieben. Das ist die Natur der Wissenschaft, was in dem Buch mehr als nur einmal betont wird – zehn Jahre später geschrieben, hätten die Laufvögel eine andere, nicht minder interessante Geschichte erzählt.

Die „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ schaffen, was ein systematisches Lehrbuch nicht könnte – die Verdeutlichung nicht nur des großen Ganzen, also der Grundregeln der Natürlichen Selektion etc., sondern gerade eben der vielen Feinheiten der Evolutionsbiologie: Einerseits die verschiedenen Mechanismen und wie sie sich im Speziellen auswirken können, so etwa die sexuelle Selektion und ihre wohl deutlich höher als gedacht zu bewertende Rolle, die manchmal gar kuriosen daraus resultierenden (vorläufigen) Ergebnisse, wenn etwa die Evolution Haken schlägt und auf den ersten Blick unerwartete Wege nimmt (z.B. die asexuellen Rädertierchen), die vielfältigen Beweise für die Evolution gerade auch in Gegenüberstellung zu den meist wenig durchdachten Behauptungen der Kreationisten – schließlich ganz maßgeblich die wissenschaftliche Arbeit selbst, ihr Prinzip der Hypothesen und Überprüfungen, Spekulationen weshalb und weshalb nicht, die Entwicklung verschiedener wissenschaftlicher Theorien im Laufe der Zeiten oder auch zeitgleich angesichts noch immer kontroverser Fragestellungen (z.B. der genaue Grund für den aufrechten Gang des Menschen). Dazu gehört auch Auseinandersetzung mit der Geistesgeschichte unserer Kultur – so etwa des spätestens seit Platon so fatal beherrschenden Essentialismus im Denken so vieler Menschen, der bis heute das Verständnis evolutionärer Zusammenhänge zugunsten von Missverständnissen und Aberglauben erschwert. Man kommt auch in Berührung mit den von Dawkins selbst begründeten Konzepten des „egoistischen Gens“ und des „erweiterten Phänotyps“, beide schon zuvor in ganzen Büchern dargelegt, die bei näherer Betrachtung einerseits plausibel, schier selbstverständlich scheinen und doch unser populäres Verständnis der Biologie umkrempeln.

Bei jedem Kapitel erneut kehrt Dawkins natürlich zur Frage nach den genauen verwandtschaftlichen Beziehungen zurück, schon dort vor den einzelnen „Geschichten“ lehrhaftes Zeugnis biologischer Theorien und Beweisführungen. Den größten Umfang – einerseits wegen der faktisch größeren Zahl von Abzweigungen im Stammbaum (und somit „Begegnungen“), andererseits wohl nicht zuletzt aus subjektivem Interesse – nehmen natürlich die Tiere ein, während Pilze, Pflanzen und Bakterien eher kurz behandelt werden, was aber wahrscheinlich den meisten Lesern in ihrem Geschmack entgegenkommen dürfte. Das vorletzte Kapitel setzt sich schließlich mit der Entstehung des ersten Lebens selbst auseinander und erklärt anschaulich die dazu bestehenden Theorien und Erkenntnisse. Den Abschluss bildet schließlich die Fragestellung, ob die Evolution auch anders hätte verlaufen können. Was jedoch unerwartet völlig fehlt, sind die Viren (bei denen ja ohnehin diskutiert wird, inwieweit es sich überhaupt um Lebewesen handelt) – hier hätte man sich schon eine solche evolutionäre Einordnung gewünscht, wie es doch sonst so vielfach brillant geschehen ist.

Letztendlich ist das Buch wohl auch deshalb so angenehm zu lesen, weil es eben kein einfaches theoretisches Übersichtswerk ist, sondern eine (durch den Rahmen immer noch stringente) Aneinanderreihung einzelner Abschnitte mit ihren ganz eigenen Fragen und Lehren. Zwar kein Buch, das man schnell in wenigen Tagen durchlesen könnte, doch auf jeden Fall ein Meisterwerk des populärwissenschaftlichen Sachbuchs. „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ ist nicht nur ein Einstiegswerk zum Verständnis der Evolution, sondern eine Bereicherung auch für Fortgeschrittene – durch zahlreiche Einzelgeschichten vermittelt es allgemeines Wissen, eigentlich (sollte man meinen): Allgemeinwissen, und lädt ein zum ehrfürchtigen Staunen über die Vielfalt der Natur.

Delta Operator 2: Todesfalle

Im erstem Delta-Operator-Roman Eiskalte Entscheidung musste sich Ex-Elitesoldat Steven Crowe – der eigentlich mit seinem persönlichen Rachefeldzug beschäftigt war – einer gefährlichen Verschwörung erwehren. Doch die Entspannung hielt nicht allzu lange: In der neuen Fortsetzung Todesfalle lässt Autor Marco Gruber den unerschütterlichen Haudegen in eine neue Gefahr geraten – und die ist wenig überraschend fataler als jede zuvor …

Unter dem neuen Namen Stefan Berger hat sich Crowe inzwischen in Tirol zur Ruhe gesetzt und bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsaufträgen. Dann aber steht unerwartet Master Chief Ian Williams vor seiner Tür – seine Tochter Nina Williams, Bergers alte Freundin und inzwischen Kommandantin des stolzen Zerstörers USS Stockdale, ist im Ostchinesischen Meer mitsamt ihres Schiffes spurlos verschwunden. Ein geheimer chinesischer Marinestützpunkt wird als möglicher Aufenthaltsort ausgemacht – zusammen planen die Männer einen Einbruch.

Über achtzig Jahre in der Vergangenheit, im Jahr 1934, ist die Weltgeschichte indes ein wenig anders verlaufen. Während das deutsche Kaiserreich in Europa noch immer floriert, kommt in China der skrupellose Thronfolger Zhang Akuma an die Macht. Im Bündnis mit der damaligen Sowjetunion plant der ehrgeizige Kaiser einen Krieg, der die westliche Welt endgültig unterwerfen soll. Während die Vorbereitungen laufen und sich die globale Lage zuspitzt, werden in der Nordsee zwei rätselhafte Schiffbrüchige aufgefunden …

Nach dem ersten Band als noch relativ konventionellem Thriller wagt nun Todesfalle einen ungewöhnlichen Handlungsbogen: Parallel verfolgen wir zwei Zeitstränge, die doch untrennbar miteinander verflochten sind, ohne dass man gleich versteht, was dahintersteckt. Und auch das Ende hält nur einen Teil der Auflösung bereit, soviel sei an dieser Stelle gespoilert, ist die entsprechend weitreichende Handlung doch diesmal auf gleich mehrere Bände ausgelegt. Mit nicht unbeträchtlichem historischen Sachverstand entführt Gruber den Leser in eine alternative Vergangenheit, die gerade an einem ganz anderen Abgrund steht als sie eigentlich sollte. Das Ergebnis ist ein ganz eigener spannender Roman, der sich schwer in ein klares Genre einordnen lässt – Militärthriller auf jeden Fall, gleichzeitig phantastisch und doch eigentlich nicht ganz Science-Fiction. Bei all dem bleibt jedenfalls keine Pause zum Verschnaufen – schnelle Szenensprünge zweier hochverdichteter Handlungen bewahren die Spannung atemlos über ganze 400 Seiten. Der Stil erinnert so immerhin noch an den Vorgänger, wenngleich diesmal merklich ausgereifter. Am Ende ist man auf jeden Fall nicht enttäuscht – doch vielleicht weniger abschließend begeistert als vielmehr gespannt auf die nächste Fortsetzung …

Die geretteten Götter aus dem Palast vom Tell Halaf

Im Jahr 1899 entdeckt der deutsche Bankierssohn und Orientreisende Max von Oppenheim auf dem Ruinenhügel von Tell Halaf in Syrien mehrere monumentale Statuen aus antiker Zeit. Seine Ausgrabungen, die er 1911-1913 und noch einmal 1929 durchführt, bescheren ihm Weltruhm. Nachdem eine Übernahme durch das Vorderasiatische Museum Berlin scheitert, werden die Figuren von Göttern, Löwen und Mischwesen ab 1930 im eigens dafür gegründeten Tell-Halaf-Museum ausgestellt. 1943 dann die Katastrophe – eine Fliegerbombe zerstört das gesamte Gebäude, die kostbaren Statuen werden durch Feuer und Löscharbeiten in zehntausende Teile zersprengt. Nach Oppenheims Tod 1946 geraten die Fragmente, nun unbeachtet in einem Keller des Pergamon-Museums lagernd, in Vergessenheit. Erst in den 2000er Jahren führte ein großangelegtes Projekt zur Wiederauferstehung der Kulturschätze – in siebenjähriger Fleißarbeit konnten fast alle der kostbaren Figuren einigermaßen wieder zusammengesetzt werden, worauf 2011 mit der Sonderausstellung „Die geretteten Götter aus dem Palast vom Tell Halaf“ eine publikumswirksame Präsentation im Vorderasiatischen Museum folgte. Während einige Stücke wie etwa das Doppelsitzbild und der Raubvogel bis heute neben den ähnlich beeindruckenden Funden aus Sam’al/Zincirli in der Dauerausstellung zu bewundern sind, wird der Rest – einschließlich des rekonstruierten Palasttores mit seinen drei monumentalen Götterstatuen – in den kommenden Jahren Teil des renovierten Pergamon-Museums werden.

Im Jahr 1899 entdeckt der deutsche Bankierssohn und Orientreisende Max von Oppenheim auf dem Ruinenhügel von Tell Halaf in Syrien mehrere monumentale Statuen aus antiker Zeit. Seine Ausgrabungen, die er 1911-1913 und noch einmal 1929 durchführt, bescheren ihm Weltruhm. Nachdem eine Übernahme durch das Vorderasiatische Museum Berlin scheitert, werden die Figuren von Göttern, Löwen und Mischwesen ab 1930 im eigens dafür gegründeten Tell-Halaf-Museum ausgestellt. 1943 dann die Katastrophe – eine Fliegerbombe zerstört das gesamte Gebäude, die kostbaren Statuen werden durch Feuer und Löscharbeiten in zehntausende Teile zersprengt. Nach Oppenheims Tod 1946 geraten die Fragmente, nun unbeachtet in einem Keller des Pergamon-Museums lagernd, in Vergessenheit. Erst in den 2000er Jahren führte ein großangelegtes Projekt zur Wiederauferstehung der Kulturschätze – in siebenjähriger Fleißarbeit konnten fast alle der kostbaren Figuren einigermaßen wieder zusammengesetzt werden, worauf 2011 mit der Sonderausstellung „Die geretteten Götter aus dem Palast vom Tell Halaf“ eine publikumswirksame Präsentation im Vorderasiatischen Museum folgte. Während einige Stücke wie etwa das Doppelsitzbild und der Raubvogel bis heute neben den ähnlich beeindruckenden Funden aus Sam’al/Zincirli in der Dauerausstellung zu bewundern sind, wird der Rest – einschließlich des rekonstruierten Palasttores mit seinen drei monumentalen Götterstatuen – in den kommenden Jahren Teil des renovierten Pergamon-Museums werden.

Zu der Ausstellung erschien ein gleichnamiger Begleitband, mit 400 Seiten ein stolzes Werk (ein ansprechendes Hardcover ohne nervenden Schutzumschlag), in dem die Geschichte der Funde eingehend dargestellt wird.

Zunächst jedoch, bevor es zum Inhalt geht, was das Werk nicht ist: Ein Katalog der Ausstellung, wie man ihn hätte erwarten sollen, mit systematischer Aufstellung aller präsentierten Objekte mit Fotografien ihres heutigen Zustandes und individuellen Erläuterungen. Nicht umsonst wird der Band nicht als Katalog, sondern mit dem mir sonst unbekannten Titel „Begleitbuch“ beworben, denn all dies, was einen archäologischen Ausstellungskatalog eigentlich ausmacht, fehlt. Nur einige Objekte sind in ihrer heutigen Erscheinung abgebildet, viele (wie etwa die Skorpionvogelmenschen und Sphingen) leider überhaupt nicht, nur im Rahmen der Fotos zum Kontext immer wieder zu sehen. Überhaupt kommen die archäologischen Funde relativ kurz – kaum vierzig Seiten entfallen auf die eisenzeitliche und neolithische Besiedlung von Guzana, so der antike Name des Tell Halaf, wobei manches durchaus oberflächlich bleibt. Ebenfalls nur recht kurz beschrieben werden die beeindruckenden Funde vom Djebelet el-Beda (riesige Monolithstelen aus dem 3. Jt. v. Chr.), die ebenfalls zur im Tell-Halaf-Museum ausgestellten Oppenheim-Sammlung gehörten. Für eine etwas tiefere Behandlung der archäologischen Funde und Befunde ist eher der Katalog zur Ausstellung „Abenteuer Orient: Max von Oppenheim und seine Entdeckung des Tell Halaf“ zu empfehlen, die nach Ende der „geretteten Götter“ in Berlin die Figuren und weitere Objekte in Bonn zeigte. Auch dort kommt Djebelet el-Beda sehr kurz, dafür werden jedoch neben Tell Halaf auch noch die anderen späthethitisch-aramäischen Kleinstaaten wie etwa Sam’al angeschnitten und mit dem Tell Halaf verglichen. Bis ins letzte Detail analysiert werden die archäologischen (Be)Funde vom Tell Halaf schließlich in der zeitnah erschienenen Fachpublikation „Tell Halaf – Im Krieg zerstörte Denkmäler und ihre Restaurierung“, die schon für kostengünstige 129,95 € zu erwerben ist.

Nun aber zu dem, was das „Begleitbuch“ denn ist: Ein großartiges Panorama der bewegten Forschungsgeschichte rund um Max von Oppenheim und seine sensationellen Funden, die heute endlich wieder zu den Highlights vorderasiatischer Archäologie im deutschen Raum zählen. Insgesamt 47 Beiträge oft namhafter Autoren nähern sich verschiedenen Aspekten rund um die Person Max von Oppenheim, dessen Ausgrabungen in Syrien im Kontext ihrer Zeit, das Tell-Halaf-Museum und das moderne Rekonstruktionsprojekt. Dahinter steckt Fachwissen – überall, wo es möglich ist, arbeiten und zitieren die Autoren nach den manchmal publizierten, oft auch unveröffentlichten zeitgenössischen Aufzeichnungen wie Briefen und Tagebüchern, die interessante und intime Einblicke geben in die Archäologie vor nun fast hundert Jahren. Da ist zum einen der historische Kontext, die Orientbegeisterung der Deutschen um 1900, verkörpert nicht zuletzt durch den prestigeträchtigen Bau der Bagdadbahn und den archäologieinteressierten Kaiser Wilhelm II. persönlich, einen persönlichen Bekannten Oppenheims. Doch stellen die Beiträge nicht nur den einen berühmten Heros der Wissenschaft ins Zentrum – so widmen sich mehrere auch den zahlreichen anderen Beteiligten der Ausgrabungen mit ihren individuellen Biographien, von Ärzten und Architekten bis zu Fotografen, nicht zu vergessen die zahlreichen einheimischen Arbeiter, die Oppenheim jedes Mal wieder anheuerte. Lebendiger noch als in einem Roman vermag man sich in den Grabungsalltag hineinzuversetzen, für uns noch mehr eine andere Welt als für die damaligen Europäer. Es sind dann nicht nur Biographien und organisatorische Details, die die Darstellungen prägen, sondern nicht zuletzt auch die zahlreichen kuriosen Anekdoten, die Oppenheim & Co. gnädigerweise für die Nachwelt dokumentierten: Die regelmäßigen Beduinenüberfälle (die in der Regel mit Verweis auf den mit Oppenheim befreundeten Scheich abgewiesen wurden), die Überführung eines Diebes mithilfe eines reisenden Sufis, die mehr oder minder freiwillige Tätowierung des Arztes Ludwig Kohl oder dass der treue Architekt Felix Langenegger wegen seiner voluminösen Gesichtsdekoration von den Arbeitern den Spitznamen Abu schuarib, „Vater des Schnurrbartes“ bekam. Mehr noch als der frühen Eisenzeit ist das Buch also eine kulturhistorische Studie von Orient und Okzident Anfang des 20. Jahrhunderts in zahlreichen Facetten. Gerade der Stil des Sammelbandes hat somit Vorteile gegenüber einer Monographie, da somit zahlreiche einzelne Aspekte näher beleuchtet werden können, seien es nun der individuelle Bildhauer und der Fotograf für das Museum, die weniger bekannten naturkundlichen und islamischen Sammlungen Oppenheims oder auch der Blick der Restauratoren selbst auf das der Ausgrabung wohl ebenbürtige Wiederherstellungsprojekt der „geretteten Götter“. Nicht gespart wird bei den wohl hunderten zeitgenössischen Fotos, deren Bedeutung schon einst Max von Oppenheim und seine Zeitgenossen erkannt hatten (so kann man sich dann doch immerhin in Schwarzweiß ein gutes Bild der vielen Statuen machen, zumal noch im Zustand vor ihrer Zerstörung).

Mit den „geretteten Göttern aus dem Palast vom Tell Halaf“ ist der Wissenschaft nicht nur ein womöglich singuläres Restaurationsprojekt gelungen, sondern auch ein schier monumentales Begleitbuch, das einen breiten, wissenschaftlich fundierten und durchaus unterhaltsamen Einblick in die Forschungsgeschichte dieses interessanten Ausgrabungskomplexes gewährt. Biographie Max von Oppenheims und zahlreicher anderer heute vergessener Personen, Mentalitätspanorama und Ethnologie letztlich dreier Kulturkreise und schließlich die Geschichte der Funde selbst – zwar noch immer kein Ausstellungskatalog, aber in anderer Hinsicht viel mehr als das, ein Highlight in Sachen Wissenschaftsgeschichte.

Sam’al – Ein aramäischer Stadtstaat des 10. bis 8. Jhs. v. Chr. und die Geschichte seiner Erforschung

Besucht man heute das Pergamon-Museum in Berlin, so kann man dort im syrisch-kleinasiatischen Saal eine Reihe beeindruckender Statuen bestaunen: Vier steinerne Löwen bilden das rekonstruierte Tor, zu beiden Seiten flankiert von kunstvoll gemeißelten Reliefplatten mit Abbildern von Göttern und Mischwesen. In der Mitte eine Säulenbasis aus zwei gedrungenen Sphingen, weiter hinten erhebt sich mit 2,85 Metern Höhe die Monumentalstatue des Wettergottes Hadad. Schon auf halbem Weg zu den assyrischen Stücken steht die über drei Meter hohe Stele des Assyrerkönigs Asarhaddon, auch sie gehört in das Ensemble. Es sind die Funde aus dem früheisenzeitlichen Stadtstaat von Sam’al in der heutigen Türkei, einem der Glanzlichter der frühen deutschen Ausgrabungen im Orient.

Besucht man heute das Pergamon-Museum in Berlin, so kann man dort im syrisch-kleinasiatischen Saal eine Reihe beeindruckender Statuen bestaunen: Vier steinerne Löwen bilden das rekonstruierte Tor, zu beiden Seiten flankiert von kunstvoll gemeißelten Reliefplatten mit Abbildern von Göttern und Mischwesen. In der Mitte eine Säulenbasis aus zwei gedrungenen Sphingen, weiter hinten erhebt sich mit 2,85 Metern Höhe die Monumentalstatue des Wettergottes Hadad. Schon auf halbem Weg zu den assyrischen Stücken steht die über drei Meter hohe Stele des Assyrerkönigs Asarhaddon, auch sie gehört in das Ensemble. Es sind die Funde aus dem früheisenzeitlichen Stadtstaat von Sam’al in der heutigen Türkei, einem der Glanzlichter der frühen deutschen Ausgrabungen im Orient.

Anders als Babylon, Pergamon und Assur ist dies kein Name, dessen bloßer Klang bunte Visionen früherer Epochen heraufbeschwört, obgleich doch die Monumente jenen bekannten Stätten in nichts nachstehen. Eine kompakte und solide Einführung, trotz geringem Umfang durchaus mehr als ein einfacher Katalog, bietet das Büchlein mit dem etwas sperrigen Titel „Sam’al – Ein aramäischer Stadtstaat des 10. bis 8. Jhs. v. Chr. und die Geschichte seiner Erforschung“ von Ralf-B. Wartke.

Im Zentrum steht die Geschichte der Ausgrabungen in Zincirli/Sendschirli, so der moderne türkische Name des Siedlungshügels. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war zwischen den europäischen Mächten ein eifersüchtiger Wettstreit in der Erforschung des Alten Orients – und somit der Beschaffung möglichst beeindruckender Exponate für die Nationalmuseen – entbrannt. Den Vorsprung, den England und Frankreich mit der Entdeckung der großartigen assyrischen Paläste und ihrer monumentalen Statuen wie Orthostaten an den Tag gelegt hatten, versuchte das scheinbar abgehängte Deutschland mit der Gründung eines Orient-Comités 1888 aufzuholen. Noch lange vor den berühmten deutschen Ausgrabungen in Babylon, Assur und am Tell Halaf fiel die Entscheidung für die erste große Grabung auf Zincirli in der südöstlichen Türkei. Noch im selben Jahr führte Felix von Luschan eine erste Grabungskampagne durch, der 1890-91 zwei weitere, eine vierte 1894, und 1902 eine fünfte und letzte folgten. Die steinernen Monumente, die zwischen Deutschem und Osmanischen Reich aufgeteilt wurden und bis heute die Museen in Berlin und Istanbul schmücken, setzten dem für immer mit Sam’al verbundenen Felix von Luschan ein unsterbliches Denkmal. Nicht zuletzt anhand zahlreicher Originalzitate und zeitgenössischer Fotos gelingt es dem Büchlein, diese Ausgrabungen in der frühen Hochphase deutscher Orientbegeisterung anschaulich wieder zum Leben zu erwecken, von der Person von Luschans bis zum Arbeitsalltag bei den Grabungen. Besonders interessant ist nicht zuletzt der Vergleich zwischen den Objekte in ihrer heutigen Form und den Fotografien und Berichten vom Zeitpunkt der Ausgrabungen: Hier der in zwei Teilen im Gelände liegend aufgefundene Kopf der Hadad-Statue, dort die Löwen und Sphingen, die nahezu unbeschädigt geborgen wurden und dann zum Abtransport zersägt werden mussten, was man den Figuren noch heute in der musealen Präsentation mehr (Istanbul – ausgehöhlte Steinlöwen vor dem Eingang als besserer Blumentopf zweckentfremdet) oder weniger (Berlin – geschickt in die Wand eingebaut) gut ansieht. Mehr als in anderen Katalogen merkt man, wie viel Geschichte in den individuellen Exponaten steckt, die mit ihrem Begräbnis im orientalischen Wüstensand gerade einmal begonnen hatte. So stellt das Buch auch bildreich die frühe Geschichte des Berliner Vorderasiatischen Museums dar, dessen Einrichtung durch die Funde aus Zincirli maßgeblich geprägt wurde, wobei deren Präsentation mit dem rekonstruierten Burgtor doch trotz der Zerwürfnisse von Krieg und deutscher Teilung von den 30er Jahren bis zum gerade in der Realisierung befindlichen „Masterplan Museumsinsel“ eine bemerkenswerte Konstanz zeigt.

Ein weiterer Abschnitt nach der umfangreichen Forschungsgeschichte widmet sich der Geschichte der Stadt Sam’al selbst, wie sie sich aus den Inschriften auf ebenjenen monumentalen Bildwerken rekonstruieren lässt. Wir sehen hier – nicht unähnlich dem durch eine allzu ähnliche Forschungsgeschichte gekennzeichneten Tell Halaf – einen der zahlreichen aramäischen Stadtstaaten des frühen 1. Jt. v. Chr., die im Schatten des immer mehr erstarkenden neuassyrischen Reiches Aufstieg und Niedergang erlebten. Nach einer prosperierenden Zeit als Vasall des Großreiches unter mehreren Königen wie Panamuwa und Barrākib wurde Sam’al schließlich endgültig Provinz Assyriens, wovon nicht zuletzt die riesige Stele des Asarhaddon zeugt. Mehrere der für die Erforschung so wichtigen Inschriften der Monumente sind hierbei in vollem Wortlaut in Übersetzung wiedergegeben. Nachdem bereits zuvor die Forschungsgeschichte maßgeblich im Zeichen der steinernen Monumente stand, ist diesen noch ein kurzer eigener Abschnitt mit Abbildungen in Katalogart gewidmet, ein weiterer gilt den zahlreichen Kleinfunden, zu denen neben einem gut erhaltenen Spielbrett auch ein nicht ganz so kleiner großer Kessel und ein heute leider größtenteils verschollener Sarkophag gehören. Schlussendlich folgt noch ein knapper Überblick über das in den Inschriften entgegentretende Götterpantheon der antiken Stadt Sam’al.

Trotz nicht einmal ganz 100 Seiten bietet das Büchlein eine großartige Einführung zu den archäologischen Funden von Sam’al, im Zentrum die lebendig herausgearbeitete Forschungsgeschichte. Obwohl unzweifelhaft als Begleitband für das Pergamon-Museum erschienen, wird auch den heute in Istanbul befindlichen Objekten in Bild und Wort der ihnen zustehende Platz eingeräumt. So vereinigen sich knapp und doch durch Bilder und Originalquellen sehr anschaulich gleich drei interessante Aspekte: Die altorientalische Stadt selbst, die frühe Orientforschung um 1900 und die Hintergründe der heute museal präsentierten Objekte im Speziellen.

Als der Mensch die Kunst erfand

Vor etwa 40.000 Jahren tauchte in der menschlichen Geschichte zum ersten Mal etwa auf, das heute aus unserer Kultur nicht mehr wegzudenken ist: Figürliche Kunst. Die ältesten solcher Relikte entstammen den Höhlen der Schwäbischen Alb und umfassen solch berühmte Stücke wie die „Venus vom Hohlefels“ und den „Löwenmenschen von Hohlestein-Stadel“. 2017 erschien als großformatiger Überblicksband zu den Funden das Buch „Als der Mensch die Kunst erfand“ im Theiss-Verlag, das 2019 erneut als überarbeitete und nun kostengünstigere Jubiläumsausgabe (mit orangenem Rand!) erschien. (Anders als etwa das im gleichen Zug neu erschienene Kelten-Buch handelt es sich bei letzterer jedoch noch immer um ein Hardcover.)

Vor etwa 40.000 Jahren tauchte in der menschlichen Geschichte zum ersten Mal etwa auf, das heute aus unserer Kultur nicht mehr wegzudenken ist: Figürliche Kunst. Die ältesten solcher Relikte entstammen den Höhlen der Schwäbischen Alb und umfassen solch berühmte Stücke wie die „Venus vom Hohlefels“ und den „Löwenmenschen von Hohlestein-Stadel“. 2017 erschien als großformatiger Überblicksband zu den Funden das Buch „Als der Mensch die Kunst erfand“ im Theiss-Verlag, das 2019 erneut als überarbeitete und nun kostengünstigere Jubiläumsausgabe (mit orangenem Rand!) erschien. (Anders als etwa das im gleichen Zug neu erschienene Kelten-Buch handelt es sich bei letzterer jedoch noch immer um ein Hardcover.)

Auf nicht ganz 200 Seiten geben Nicholas J. Conard und Claus-Joachim Kind einen umfassenden und gut verständlichen Überblick über die spektakulären archäologischen Funde aus dem Aurignacien, jener Kulturstufe der Eiszeit vor etwa 30 – 40 000 Jahren: Am bekanntesten ist zweifellos der in der Stadel-Höhle des Hohlensteins gefundene Löwenmensch, der nach mehrfacher Restaurierung und Auslandstournee inzwischen wieder im Stadtmuseum Ulm zu bestaunen ist – mit etwa 31 cm Höhe die mit Abstand größte paläolithische Figur der Schwäbischen Alb. Zwei kleinere, weniger bekannte Figurinen zeigen ähnliche Mischwesen mit Menschenkörper und Löwenkopf. Rekordhalter als weltweit älteste figürliche Menschendarstellung ist die adipöse „Venus“ von jenem Berg, der je nach Quelle wahlweise als Hohler Fels, Hohlefels oder Hohle Fels bezeichnet wird. Nicht weniger beeindruckend bleiben zweifellos die zahlreichen Tierdarstellungen vom Vogelherd und anderen Höhlen des Ach- und des Lohnetals – die beeindruckendsten darunter mehrere Höhlenlöwen, das auch auf dem Cover abgebildete „Vogelherdpferd“, eine meisterhaft geformte Ente oder Gans sowie mehrere realistisch gearbeitete Mammuts, die die Lebendgestalt jener berühmten Riesen des Eiszeitalters vor Augen führen. Eine weitere bemerkenswerte Fundgattung stellen mehrere Flöten aus Knochen und Elfenbein dar, die ältesten erhaltenen Musikinstrumente der Welt.

Das Buch lässt keines der zahlreichen Kunstobjekte aus, sondern widmet allen eine zumindest kurze Beschreibung samt hochwertigen Fotos, aufgeteilt nach den verschiedenen Höhlen. Ein nicht weniger großer Teil ist Ausführungen zum Kontext gewidmet – der Forschungsgeschichte, Fragen und Diskussionen der wissenschaftlichen Interpretation sowie den kleineren Befunden wie etwa einer Reihe von Schmuckperlen. Zumindest kurz behandelt werden auch die interessanten menschlichen Skelettreste aus verschiedenen Zeiten (u.a. Neandertaler, Mesolithikum und Neolithikum), die in mehreren Höhlen gefunden wurden und teils erstaunliche Forschungsgeschichten nach sich zogen (aktuell auch Thema der Ausstellung „Tod im Tal des Löwenmenschen“ im örtlichen Museum Blaubeuren). Weiteres Wissen um die Hintergründe der urgeschichtlichen Archäologie ist zum Verständnis des Buches eigentlich nicht vonnöten – in einem umfangreichen Einleitungsapparat werden noch einmal zusammenfassend das Phänomen der Eiszeit und die menschliche Entwicklungsgeschichte bis zum Jungpaläolithikum erläutert. Während dies ganz offensichtlich auf ein breites Publikum abzielt, behält die Darstellung der im Zentrum stehenden Funde der Schwäbischen Alb einen verständlichen und gleichzeitig recht präzisen Stil, der Laien und Vorgebildete gleichermaßen begeistern dürfte. So steht dann am Ende auch noch eine Literaturliste mit gleichsam wissenschaftlichen wie populärwissenschaftlichen Titeln zum Weiterlesen.

Unbestreitbar – die Eiszeithöhlen der Schwäbischen Alb sind eine der bedeutendsten paläolithischen Fundlandschaften nicht nur Deutschlands, sondern weltweit. „Als der Mensch die Kunst erfand“ bietet einen hervorragenden Überblick über nicht nur alle bedeutsamen Funde der Region, durch hervorragende Bilder in Szene gesetzt, sondern auch den Kontext, in dem sie entstanden, wiederentdeckt wurden und betrachtet werden müssen.

Lost God – Das Jüngste Gericht

Im Jahr 1988 machte Gregor Spörri in Ägypten eine rätselhafte Entdeckung, die sein Leben verändern sollte: Ein alter Araber namens Nagib zeigte ihm ein Objekt, das sich seit Generationen im Familienbesitz befinde – allem Anschein nach der mumifizierte Finger eines Riesen …

Im Jahr 1988 machte Gregor Spörri in Ägypten eine rätselhafte Entdeckung, die sein Leben verändern sollte: Ein alter Araber namens Nagib zeigte ihm ein Objekt, das sich seit Generationen im Familienbesitz befinde – allem Anschein nach der mumifizierte Finger eines Riesen …

Längst hat der mysteriöse Fund, der nie wieder aufgespürt werden konnte, Eingang in das Pantheon grenzwissenschaftlicher Theorien rund um die biblischen Nephilim und außerirdische Besucher in der Vorzeit gefunden. Obwohl er selbst eine derartige gewagte Deutung unterstützt, verzichtete Spörri angesichts des Fehlens sicherer Daten auf eine Publikation als Sachbuch – und verarbeitete das Erlebnis stattdessen als Teil eines Romans. 2012 erschien „Lost God – Tag der Verdammnis“, 2018 in überarbeiteter Form erneut veröffentlicht als „Lost God – Das Jüngste Gericht“.

Im Erdorbit wird ein rätselhaftes Objekt ausgemacht, das nicht von der Erde zu stammen scheint. Erste Fotos zeigen ein halbmondförmiges Symbol darauf, das militante Islamisten als Ankündigung der nahenden Apokalypse interpretieren und zum letzten Kampf aufrufen. Während die menschliche Gesellschaft zunehmend in Chaos verfällt, lässt die amerikanische Regierung ein altes Space Shuttle reaktivieren, um eine Astronautenmannschaft zum mutmaßlichen Raumschiff hinaufzuschicken und dem Spuk ein Ende zu bereiten. Derweil landen riesige Kugeln, gewaltige Zerstörung anrichtend, auf der Erde und stellen Wissenschaftler vor ein Rätsel. So muss schon bald der eilig herbeizitierte Erich von Däniken einem überforderten Präsident Trump erklären, dass es sich keinesfalls um den ersten Besuch einer außerirdischen Macht auf der Erde handelt – doch keiner von beiden vermag das Folgende zu ahnen, sind die scheinbar primitiven Sonden doch nur Vorbote des nahenden Weltuntergangs …

Obwohl als Erstlingswerk im Eigenverlag veröffentlicht, gelingt Spörri doch auf Anhieb ein beachtlich spannender Science-Fiction-Thriller. Ständig wechseln die Perspektiven – wiederum häufig genug, dass man nicht aus der Handlung rausgeworfen wird – und bewirken so ein rasantes Erzähltempo, das keine Pausen lässt. Dabei bleibt trotzdem noch Platz für eine Menge hintergründiger Informationen: Relativ zu Beginn wird im erwähnten Präsidenten-Briefing die Grundannahme der Präastronautik skizziert – hier wahrscheinlich weniger als Imitation als vielmehr ernst gemeint, so oder so aber eine authentische Wiedergabe der einschlägigen Argumentationen von Däniken & Co. Auch der eingangs erwähnte reale Fund wurde so mit einer fiktiven, aber passenden Hintergrundstory ausgestattet, auch wenn dieser Handlungsstrang eigentlich nur einen Nebenaspekt der Haupthandlung darstellt. Viel Sorgfalt verwendete Spörri ganz offensichtlich auf die Raumschiffdarstellungen – sowohl das technisch authentisch dargestellte Space Shuttle wie auch die außerirdischen, darunter das – bei aller Übertreibung – doch möglichst sinnvoll konstruierte Mutterschiff. Zu den spannendsten Passagen gehören tatsächlich die Untersuchung und Interpretation der außerirdischen Kugelschiffe, bei denen die detailverliebte Detektivarbeit dann doch zu gänzlich unerwartetem Ergebnis führt. Wie die außerirdischen Aggressoren am Ende dargestellt werden, ist auf verstörende und doch allzu weltliche Art an die Himmelsbeschreibungen im apokryphen Buch Henoch angelehnt, dem Vorbild gegenüber schrecklich folgerichtig und doch gar nicht dem zu erwartenden Bild entsprechend. Schließlich enthält das Buch ein nicht geringes Maß an satirischen Aspekten und auch Selbstironie – sich selbst lässt Spörri ganz nebensächlich ums Leben kommen, Erich von Däniken erlebt seine erste desillusionierende Begegnung mit einer nichtmenschlichen Lebensform – und Donald Trump entspricht leider ziemlich seinem realen Vorbild.

„Lost God“ ist ohne Zweifel ein unkonventioneller Roman – teils fast schon trashige Science-Fiction in eher schlichtem Stil kombiniert mit allzu durchdachten technischen Überlegungen, der ziemlich ernst gemeinten Adaption realer grenzwissenschaftlicher Thesen und eigener Erlebnisse sowie mancher teils satirischen Kritik unserer heutigen sozialen Verhältnisse. Irgendwie ergibt das alles ein rundes Ganzes, das den Leser wirklich bis zur dramatischen letzten Seite gespannt mitreißt – die kurzweilige Lektüre lohnt sich für Fans von Science-Fiction und/oder gewagten Alien-Theorien auf jeden Fall.

Die normale Ausgabe des Buches ist über Amazon, signierte Exemplare zudem über die Seite von Gregor Spörri erhältlich.